フェンダー・プレシジョンベース。

大きな音の低音を、正確な音程で出すことができる、エレキベースの元祖です。後に登場するフェンダーのジャズベースと合わせ、このプレベとジャズベが、エレキベースのスタンダードとなり、今でも多くのベーシストに愛されてきています。

以前、当ブログでは、ジャズベースの歴史を紐解きながら、ヴィンテージ系ジャズベースの特徴について解説してきましたが、今回は、フェンダー・プレシジョンベースの歴史について見ていこうと思います。

それでは早速、行ってみましょう!

- プレシジョンベースの歴史を学びたい

- 50年代・60年代・70年代それぞれのプレベについて知りたい

- 50年代プレベの魅力を知りたい

- 60年代プレベの特徴を詳しく聞きたい

- 70年代プレベについて教えてほしい

もくじ

現代のプレベになる前の「元祖プレベ」は1951年!

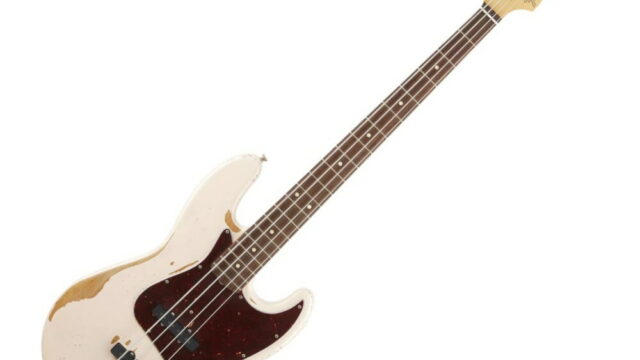

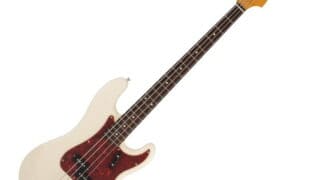

プレシジョンベースというと、多くの人が思い描くのが、↓な形のものかとは思いますが…

その前にリリースされた、エレキベース第1号とも言える初代プレシジョンベースは、ヘッドがテレキャスターと同様のシェイプをしていたり、ピックガードの形が変わっていたりと、現代においてスタンダードなものとなっているプレベとは、少し異なったものでした。

ピックアップ部分にはフェンスが取り付けられていますが、その下には、シングルコイルのピックアップが、1基搭載されています。

1951年に産声を上げた、この「元祖プレベ」は、後に、「テレキャスターベース」と言う名で再現され、リリースされたり、日本製フェンダーから「Original Precision Bass」という名称で登場していたりもします。今でもコアなファンに人気のあるモデルですね。

おなじみのプレシジョンベースは1957年から

そして、多くの人が「プレベ」として認識するヘッドシェイプにピックガード、ピックアップを搭載したプレシジョンベースは、1957年ごろから登場します。

こちらは、アルダーボディに、メイプル1ピースネック、そしてアノダイズドピックガードが特徴になっています。

そして、プレベの特徴にある「ネックの太さ」は、この50年代は特に顕著で、ジャズベースや現代的なプレイアビリティの高い楽器になれていると「えっ?」と驚くようなレベルです。

とはいえ、だからこそ奏でることができる、プレベらしい、無骨な野太い音が出るのも、この1950年代プレベの大きな特徴だと言えるでしょう。

このあたりのプレベについては、フェンダーのアメリカン・ヴィンテージシリーズでも再現されているほか、現行モデルであれば、アメリカン・オリジナルの50年代モデル(American Original 50s Precision Bass)もこれを意識して設計されていると言えそうです。

1959年ごろから登場するローズウッド指板

そして、1959年ごろから、フェンダーのギター・ベース全般において、高級感を高めると言った視点から、メイプル1ピースネックが、「メイプルネックにローズウッド指板をスラブ貼り」といった形に変わっていき、プレシジョンベースも、この流れに乗ることになります。

そして、フェンダーらしさを象徴するカラーリングである「サンバーストカラー」も、この頃から、赤みがかった、いわゆる「3トーンサンバースト」が主流になっていきます。合わせて、ピックガードも、これまでのアノダイズドタイプから、べっ甲模様のピックガードに変わっていったのです。

そういった点において、「アルダーボディ、メイプルネック、ローズウッド指板、3トーンサンバースト&べっ甲ピックガード」という、いわゆる「60年代プレベ」の仕様は、実は1959年に既に仕上がっていたということが言えそうです。

この仕様のプレシジョンベースは、細かなマイナーチェンジはありつつも、その後、1963年頃まで概ね生産が継続されることになります。

このあたりの時期のベースをリイシューしたものが、アメリカン・ヴィンテージシリーズやアメリカン・オリジナルシリーズの60年代系プレベですね。

1964年…トランジション・ロゴの採用

そして、1964年。プレベの楽器としての部分には影響しないのですが、一つ、ルックスに大きな影響を与える仕様変更がありました。

それが、ヘッド部分のロゴの変更。

これまでの、細めの書体…いわゆるスパゲティ・ロゴから、ジャズベースで用いられていた太めの「トランジション・ロゴ」への変更がなされるのです。これは、「遠くから見たときにフェンダーブランドがはっきりと見えるようにするため」の変更だとされています。

なお、このほか、ポジションマークがこれまでのクレイ・ドットから、パール模様のものに変わるなど、こちらも細かい変更点があったりします。

ハマ・オカモトでおなじみ!細めネック&パドルペグの68年プレベ

ここまで、ルックス面でのマイナーチェンジこそあれども、楽器としての面においては、それほど大きな変化がなかった1960年代のプレシジョン・ベース。

そんな中、少し大きめの変化があったのが、1968年。

この年から、ネックの太さが少し細くなり、「これぞプレベ」といったような圧倒的なネックの太さが、少し緩和されることになるのです。

また、ルックス面では、ペグの形が、これまでのクローバー型のものから、パドルペグ(丸ペグ)へと改められることとなります。

この1968年プレベといえば、真っ先に思いつく使い手が、そう、ハマ・オカモト氏。そんな彼の1968年プレベを手に取りやすい価格で実現したのが、彼のシグネチャーモデル「#4」というわけですね。

CBSロゴが採用された1969年

その翌年、1969年のモデルは、これまたルックス面の変更だけなのですが、ロゴがトランジション・ロゴからCBSロゴへと変更されることになります。

また、このタイミングで、前年に導入されたばかりのパドルペグが早くも廃止となり、再びクローバー型のものへと戻ってしまいます。

ですので、パドルペグというのは、フェンダーのベースの中でも、ごく一時期しか使われていなかった、非常に貴重な部品なんですね。ハマ・オカモト氏が自身のシグネチャーモデルにも導入するほどのこだわり、分かる気がします。

なお、これくらいの時期から、ローズウッド指板のオプションとして、「貼りメイプル」も選択できるようになっており、まれにこうしたプレベを見かけることがあります。

アッシュボディが導入される1974年

プレシジョンベースにおいて、サウンドに影響が及びうるような大きな変更があったのが、1974年。

この年ごろから、ベース本体の材が、これまでのアルダーからアッシュへと変更されるようになります。

これにより、ボディが重くなり、サウンドもより低音が強調されるような形に変化してくるようになるのです。一方で、ベース本体自体も重くなることから、体力の無いベーシストさんにとっては、少しつらい一本になってくるのも、また事実だったりするのですが…。

ちなみに、ジャズベースだと、アッシュボディを採用した70年代の仕様のものは、マーカス・ミラーの影響などもあって人気があったりするのですが、プレベに関してはそれほど人気が無く、現行モデルのアメリカン・オリジナルシリーズにおいても、70年代のプレベについては存在しなかったりします…。

現在も進化を続けるプレシジョンベース…あなたのお好みは?

トラディショナルなプレシジョンベースの流れは、おおむねこの1974年で一段落し、以降は、過去の名機を再現したリイシュー系のベースや、そのときどきの考え方を取り入れた最新のプレベがリリースされるようになっていきます。

現在のフェンダーUSAラインナップだと、これまでに紹介したリイシュー系のアメリカン・オリジナルのほかには、「標準機」としての位置づけになるアメリカン・プロフェッショナルシリーズのプレベ。

また、アクティブ+PJスタイルの導入により、さらなる進化を目指したアメリカン・ウルトラシリーズのプレベも非常に興味深い一本です。

過去のヴィンテージ・プレシジョンベースも魅力的ですし、そうした過去の積み上げに基づいて設計されて現代のプレシジョンベースもまた、魅力的。

これらさまざまなベースを弾き比べ、ぜひあなただけの一本を見つけ出していただければ、私としても、とても嬉しい限りです。

そういったときは、楽器店の下取りに持ち込んでも良いのですが、やはり重たい楽器ともなると、持って行くのも少し面倒だったりするもの。

そんなときにオススメなのが、ネットからも申し込める楽器買取店。

楽器の買取屋さん

楽器の買取屋さん2.ギター買取以外にもベースやギターなどどんな楽器でも買取可能!

3.宅配買取でも送料・手数料完全無料!

電話でもネットでも申し込みができ、最短30分で楽器を現金化できるという圧倒的なスピードが魅力的。

また、査定も楽器のプロが行いますし、全国対応の安心感もあります。

楽器の下取り・買い取りを検討されておられる方、ぜひネットからの楽器下取り・買い取りにチャレンジしてみてください!

| 評価 | |

|---|---|

| 名前 | 楽器の買取屋さん |

| 特徴 | 出張買取・即日対応・宅配買取・全国対応 |

楽器の買取【バイセル】

楽器の買取【バイセル】2.送料無料!箱に詰めて送るだけ♪バイセルの宅配買取

3.楽器以外の時計やブランド品も買取しています。

ギター・管楽器・弦楽器など経験豊富なスタッフがしっかりと状態を確認します。

| 評価 | |

|---|---|

| 名前 | バイセル |

| 特徴 | 出張買取・即日対応・宅配買取・店頭買取 |