今回は、歪み系エフェクターの定番、MXR Distortion +をご紹介しようと思います。

- MXR DISTORTION+のサウンドについて知りたい

- シンプルな歪み系エフェクターを探している

- アンプの歪みをパワーアップさせるエフェクターが欲しい

(2022年1月追記)直近の記事のクオリティにあうように、記事全体をリライトしました。

もくじ

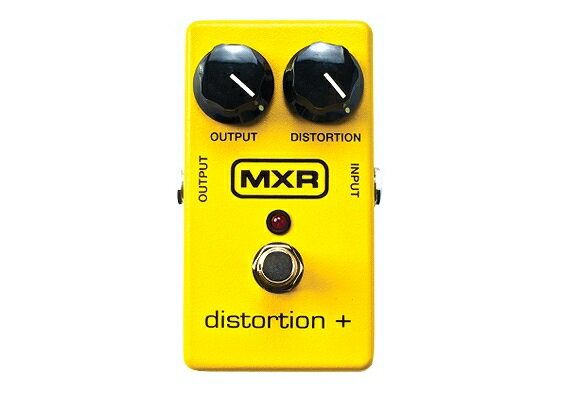

おなじみの黄色いエフェクター

この黄色いエフェクター、見覚えありますよね。そう、このMXR DISTORTION+、歪み系のペダルとしては、ド定番の商品の1つです。

鮮やかな黄色の筐体、2つだけのつまみという潔さ、そして分かりやすさ。あのランディ・ローズが使っていたことでも知られています。

ちなみにこのMXR Distortion+、1970年代に登場以降、仕様変更を繰り返しながら現在に至っているのですが、製造時期によって結構音の特徴が違います。特にヴィンテージと言われるものはサウンドの傾向が異なるのですが、今回のレビューでは、新品を市場で入手することができる現行品に絞ってお話をしようと思います。

2つのつまみでサウンドをコントロール

さて、そのMXR DISTORTION+、まずは外観から機能面を見ていきましょう。

先述のように、つまみはたった2つだけの、非常にシンプルな設計です。音量をコントロールする「OUTPUT」つまみと、歪みの量をコントロールする「DISTORTION」つまみ。エフェクターとしては、この2つだけでサウンドを調整することになるのです。

思えば、オーバードライブの元祖的存在でもある、BOSSのOD-1も、トーンコントロールがない、ゲインとボリュームのみの設計。その潔さが、ある意味心地よかったりするのかも知れません。

ディストーションというよりオーバードライブ?

さて、このDISTORTION+、早速サウンドを聴いてみましょう。

このエフェクター、「Distortion」と名乗っている割には、実はそんなに強く歪みません。どちらかというと、粒が荒めのオーバードライブに近いのでは、というような印象ですね。

加えて、音域も結構トレブリーな印象なので、低音をザクザクと刻むようなサウンドはそんなに得意ではなく、むしろ適度にコード感を残しながらバッキングする、ポップ系のギターサウンドの方が相性が良かったりしてしまうのです。

なお、サウンドはホントにトレブリーなので、ストラト・テレキャス系の方は、音作り、要注意です!このアンプにはトーンコントロールがないので、イコライザーやアンプで少しハイを絞ってやりましょう。

アンプの歪みに足すことで本領発揮!

さて、このエフェクター、そうは言いながらもロック系でしっかり使われているイメージもあるかと思います。

そういうときはどうしているかというと、これ単体で歪ませるのではなく、「アンプの歪みに足してやる」というような使い方をしているのです。

単体で使うと、トレブリーなオーバードライブっぽく聞こえるこのエフェクターですが、たとえばマーシャル系のアンプにつなぎ、アンプである程度の歪みサウンドを作った上で、レスポールなどのハムバッカーが搭載されたギターで使ってやると…そう、とってもパワーあふれるディストーションサウンドを生み出すことができるのです。

ですので、このエフェクターの「らしさ」を引き出してやるためには、アンプで歪ませる系のギタリストさんの方が向いています。

クリーン系のアンプを使い、足下で音を作る系のギタリストさんは、ちょっとイメージと違う使い方をすることになりそうですね。(もっとも、それはそれで結構悪くないサウンドなのです)

【まとめ】アンプの歪みのスパイスに。

このように、今回ご紹介したMXR DISTORTION+は、名前の「ディストーション」という名前に引っ張られてしまいますが、実際はどちらかというとオーバードライブに近く、単体で使ったときには意外とポップなサウンドになります。

一方で、このペダルが本領を発揮するのは、アンプのドライブサウンドをブーストさせたとき。この使い方をすると、まさに「ディストーション」という感じの、パワフルなサウンドを作り出すことができます。

まさに「アンプの歪みのスパイス」として使うと、このエフェクターは存在感を発揮することができそうですね。

とはいえ、単体で使ったときのサウンドにも味があり、これはこれで悪くないものだったりもします。

シンプルですが、使い方は意外と深いこのエフェクター。ご存じの方も多いと思いますが、ぜひ一度、試してみてください。

そういったときは、楽器店の下取りに持ち込んでも良いのですが、やはり重たい楽器ともなると、持って行くのも少し面倒だったりするもの。

そんなときにオススメなのが、ネットからも申し込める楽器買取店。

楽器の買取屋さん

楽器の買取屋さん2.ギター買取以外にもベースやギターなどどんな楽器でも買取可能!

3.宅配買取でも送料・手数料完全無料!

電話でもネットでも申し込みができ、最短30分で楽器を現金化できるという圧倒的なスピードが魅力的。

また、査定も楽器のプロが行いますし、全国対応の安心感もあります。

楽器の下取り・買い取りを検討されておられる方、ぜひネットからの楽器下取り・買い取りにチャレンジしてみてください!

| 評価 | |

|---|---|

| 名前 | 楽器の買取屋さん |

| 特徴 | 出張買取・即日対応・宅配買取・全国対応 |

楽器の買取【バイセル】

楽器の買取【バイセル】2.送料無料!箱に詰めて送るだけ♪バイセルの宅配買取

3.楽器以外の時計やブランド品も買取しています。

ギター・管楽器・弦楽器など経験豊富なスタッフがしっかりと状態を確認します。

| 評価 | |

|---|---|

| 名前 | バイセル |

| 特徴 | 出張買取・即日対応・宅配買取・店頭買取 |